群馬県高崎市が放課後児童クラブ事業を強化する姿勢を明らかにするとの報道がありました。今後の展開に大注目です。

放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブについて、群馬県高崎市が支援を強化するということを決めたとする報道がありました。今後、間違いなく到来する大動乱時代に行政がどのような支援を考えるのか、とても興味があります。目が離せない地域になりました。

(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<報道から>

これは2025年2月8日14時に上毛新聞がオンライン配信した記事(有料記事)です。見出しは「《群馬・高崎市新年度予算案》放課後クラブ支援強化 課題解決へ担当課新設 総額1647億円」です。この記事を一部引用します。(公開されている無料閲覧可能部分だけです)

「群馬県高崎市の富岡賢治市長は7日、2025年度の組織改編で、課題解決に取り組む「放課後児童クラブ支援課」を新設すると明らかにした。同時に総額1647億円の25年度一般会計当初予算案も発表した。前年度比2.1%減で、減少率は過去20年で最大。」(引用ここまで)

高崎市は市のHPで2025年度の予算について資料を公表しています。そこには、会見での要旨として「放課後児童

クラブにつきましては、児童の増加に伴い必要となる施設の増設や学校長期休業期間の一時預かりを促進するなど子育て環境の充実を図ってまいります。」とあります。

予算案については、約11.4億万円を放課後児童クラブに充て、前年比2.2億円増としています。一般会計が全体で2.1%減少しているので、かなり力を入れていることが分かります。予算案には具体的に「放課後児童クラブを必要とする児童の増加に対応するため、クラブの増設を進めるとともに、支援員への処遇改善事業を継続して実施し、児童の健全育成環境の充実を図る。」と記載されています。

内訳には新規事業が3つ紹介されています。「塚沢、城東、桜山小学校区のクラブ整備」(学校敷地内に新たなプレハブ棟を整備)で4300万円、「学校長期休業期間一時預かり促進事業補助金」(夏休みの短期間、児童を受け入れる施設へ運営経費の一部を補助)で3000万円、「高学年児童受入促進事業補助金」(高学年児童の受け入れ促進のため賃貸施設の初期費用や新たに雇用する支援員の人件費の一部を補助)で1000万円です。

<期待したい点>

報道では、「放課後児童クラブ支援課」を新設するとありました。高崎市は人口が約37万人、つまり40万人に近い大都市です。私が行っている市区町村データーベースでは、公設公営クラブが4施設、公設民営施設が99施設あり、民営クラブは多くが保護者会や運営委員会形式のようですが、社会福祉法人や株式会社運営のクラブも増えているようです。

人口の多さと、それによる放課後児童事業によるニーズの高さで100を超える施設があるのですから、児童クラブを単独で所管する部署があっても不思議ではないですが、改めて単独で児童クラブを扱う部署を設置するというのは、人員削減や機構縮小に動きがちな昨今の地方自治体の動きの中で、とても心強いことです。なぜなら、児童クラブに対する市政の中での優先順位がそれなりに高いことを意味するからです。余計なお世話ですが、初代の課長にはぜひとも庁内の実力者を任命して、高崎市役所の出世ポストとして位置付けてほしいですね。

それはさておき、新規事業で高学年の受け入れ促進を掲げたところが頼もしいです。高崎市は、令和6年の児童クラブ実施状況では待機児童数は0人ですが、ややもすると、児童クラブの利用ニーズの高さを高学年の退所退会促進で補う、つまり高学年に児童クラブを辞めてもらって新1年生など低学年の受け入れを優先するという地域がとても多い中で、待機児童が出ていないということもあるのでしょうが、高学年の利用ニーズの吸収に乗り出す、そのために必要な職員の確保などに予算を割り当てるという高崎市の姿勢は、本当に素晴らしい。岡崎市は高崎市の姿勢を見習った方が良いのでは、とすら私は思います。

今後も、しっかりと施設整備、そして職員の待遇改善に予算を割り当ててほしいと強く願います。高崎市の姿勢に大いに期待します。

<難題に挑んでほしい>

高崎市の児童クラブは、おそらく事業規模としては零細規模の事業者が乱立しているという状況になるでしょう。1つ1つのクラブが1つの事業者というのは、零細規模にほかなりません。おそらく保護者運営が地域の児童クラブの源流、ルーツとなっているのでしょう。1つ1つのクラブの保護者が、それぞれに理想の児童クラブの姿、目指したい児童クラブのあり方を追求しているのでしょう。1つ1つの児童クラブ事業者が「私たちが理想とする児童クラブを作っていきたい。私たちは職員と一緒に、子どもにとって理想的な児童クラブを作っていきたい」と思っているのでしょう。

その姿勢にダメ出しを付けるものではありませんが、私はこれからの時代、1つの大きな理念のもとに、個々の児童クラブ事業者が合流、合体して、1つの大きな事業者に発展していくことが必要だと考えています。その大きな理念とは、「保護者は、児童クラブで過ごして成長する子どもの育ちに関わっていくこと」です。その大きな理念を実現することを可能とする仕組みを備えていることが欠かせません。つまり保護者が理想とする子どもの育ちを育成支援事業の実施過程において反映させる仕組みを備えた事業運営であること。それを具備した事業者であれば、1つの大きな事業者が複数のクラブを運営していたとしても、保護者の意向をある程度は児童クラブの運営に反映させることができるでしょう。

なぜ個々の事業者であることより、1つの大きな事業者であることを運営支援は支持するのか。次のような理由です。

「児童クラブが提供する児童福祉サービスは市内にあるどの児童クラブでもその提供されるサービスの質に著しい差があってはならない。公金の支出を得て行っている育成支援であって、その質の内容が平準化しているべき」

「全体のコスト削減。1つ1つの児童クラブが1つ1つの事業者であればそれだけ運営にかかるコストが必要。50のクラブそれぞれに事業者があるよりも、1つの大きな事業者が50のクラブを運営すれば、運営にかかるコストを削減できる。公金を得て行っている事業であるのでコスト削減は効率的な税金の使い方において必要である」

「日本版DBSへの対応においては、個々の事業者ではとても対応できない事態が予想される。保護者運営や運営委員会形式では業務量の多さに対応ができないと予想される。初犯防止の対策、再犯防止の対策、戸籍情報の収集、前科情報の管理などは零細規模の事業者では対応が不可能に近い。それはいずれ、認定事業者になれないことに対する保護者や行政の不安と不満から児童クラブ運営機会の喪失という致命的な影響を受ける可能性がある」

「運営コストの高止まりと日本版DBSへの対応について、1つ1つのクラブを零細規模の事業者が運営していることは不利であり、それがいずれ、広域展開事業者による市場の寡占を誘引しかねないこと」

私は高崎市に新たに誕生する担当課には、高崎市内の児童クラブの将来における健全かつ持続的な発展のために、なるべく大きな事業者が安定して児童クラブ運営を行うことができるよう、つまり「業界再編」に乗り出してほしいと期待します。難題ではありますが、挑む価値は大いにあると私は考えます。

保護者会や運営委員会運営のクラブを統合して、1つの大きな事業者に再編して、運営コストの削減とサービスの平準化、保護者の運営責任の除去、安定した財務状況の確立と職員の雇用労働条件の向上に取り組んでほしいと期待します。いずれも1つ1つの児童クラブによる零細規模の事業者では不可能なことです。しかし、大きな事業者であれば可能です。保護者の意見を事業運営に取り入れる、反映できる仕組みを備えた、プロの運営者による、非営利の法人による事業運営が理想でしょう。ぜひ、行政主導で行っていただきたい。

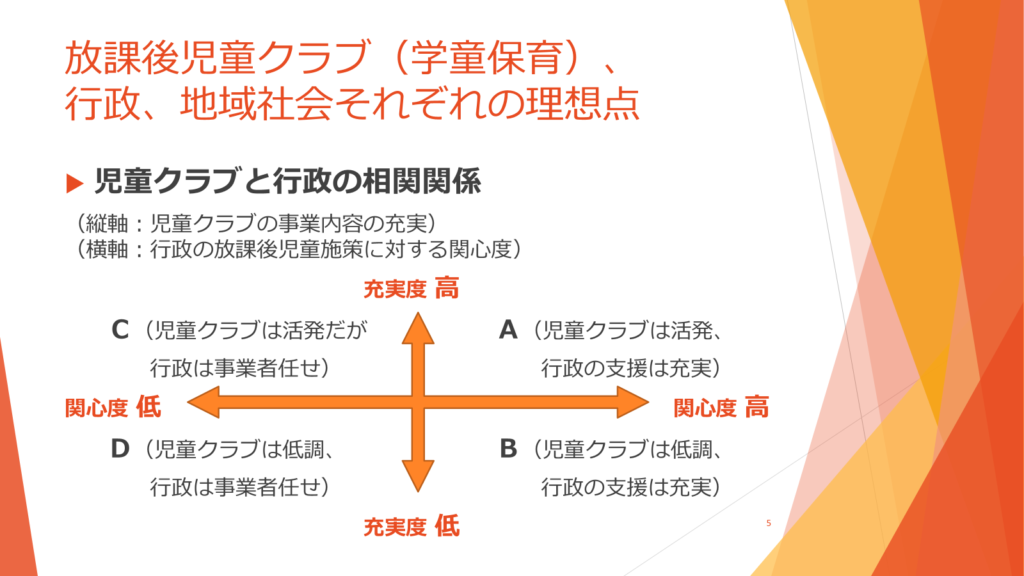

最後に、1月31日に栃木市で行った講演の資料の1ページを紹介します。高崎市において行政の放課後児童施策に関する関心度は高いと推察されます。あとは児童クラブの事業内容の充実です。それが高いのか低いのか、なんとも今の時点で私は判別できる資料を持ち合わせていないのですが、[A」の範囲であること、また近いうちに「A」の範囲に到達することを期待します。

<おわりに:PR>

弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。

(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。

(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。

(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。

(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。

(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。

放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。

☆

弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。

☆

放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。

☆

放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。いまのところ、「がくどう、序」とタイトルを付けています。これは、埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。ご期待ください。

☆

「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

☆

(このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)